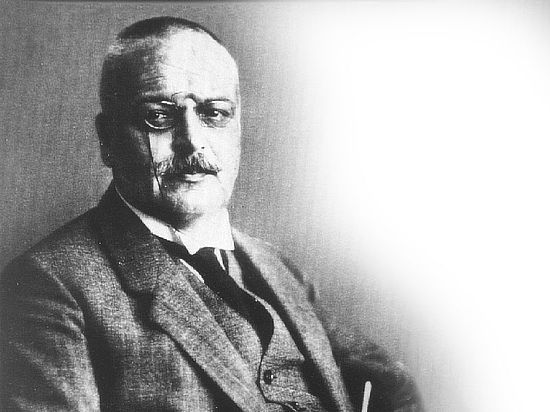

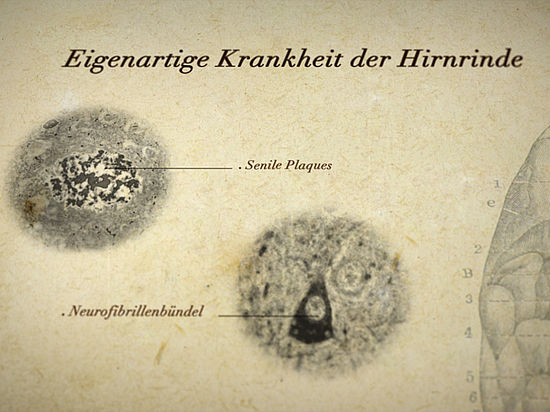

Alois Alzheimer und die Entdeckung der Krankheit

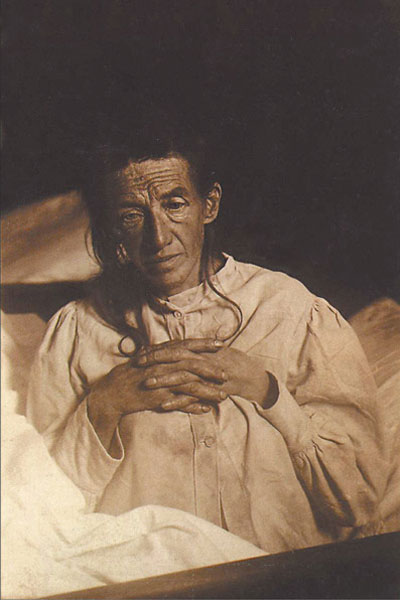

1906 beschrieb Alois Alzheimer zum ersten Mal die „eigenartige Krankheit der Gehirnrinde“. Er hatte bei einer verstorbenen Patientin Proteinablagerungen, sogenannte Plaques, im Gehirn gefunden. Auguste Deter war auffallend verwirrt und vergesslich. Seitdem trägt die „Krankheit des Vergessens“ den Namen des deutschen Nervenarztes.

„Ich habe mich sozusagen verloren“, sagte Auguste Deter zu ihrem Arzt Alois Alzheimer. Alzheimer behandelte die 51 Jahre alte Patientin 1901 in der Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische in Frankfurt. Sie konnte sich kaum an mehr als ihren Vornamen erinnern und war misstrauisch, aggressiv und weinerlich.

Eine Krankheit namens „Altersblödsinn“

Das Verhalten der Patientin beschäftigte Alzheimer so sehr, dass er sich nach ihrem Tod 1906 ihre Krankenakte und Gewebeproben nach München schicken ließ, wo er inzwischen an der Königlich Psychiatrischen Klinik arbeitete. Zwar war damals auch schon ein Krankheitsbild namens „Altersblödsinn“ bekannt, das bei älteren Menschen auftrat. Doch Deter war erst 56 Jahre alt, als sie starb.

Alzheimer vermutete biologische Ursachen für den geistigen Verfall seiner Patientin. Bei der Obduktion stellte er fest, dass die Hirnrinde von Auguste Deter geschrumpft war, und er fand die Proteinablagerungen in und zwischen den Nervenzellen.

Fragen von Alois Alzheimer an seine Patientin Auguste Deter:

„Wie heißen Sie?“

„Auguste.“

„Familienname?“

„Auguste.“

„Wie heißt Ihr Mann?“ – Auguste Deter zögert, antwortet schließlich:

„Ich glaube... Auguste.“

„Ihr Mann?“

„Ach so.“

„Wie alt sind Sie?“

„51.“

„Wo wohnen Sie?“

„Ach, Sie waren doch schon bei uns.“

„Sind Sie verheiratet?“

„Ach, ich bin doch so verwirrt.“

„Wo sind Sie hier?“

„Hier und überall, hier und jetzt, Sie dürfen mir nichts übel nehmen.“

„Wo sind Sie hier?“

„Da werden wir noch wohnen.“

„Wo ist Ihr Bett?“

„Wo soll es sein?“

Zu Mittag isst Frau A. Deter Schweinefleisch mit Karfiol.

„Was essen Sie?“

„Spinat.“ (Sie kaut das Fleisch)

„Was essen Sie jetzt?“

„Ich esse erst Kartoffeln und dann Kren.“

„Schreiben Sie eine fünf.“

Sie schreibt: „Eine Frau“

„Schreiben Sie eine Acht.“

Sie schreibt: „Auguste“

Beim Schreiben sagt sie wiederholt: „Ich habe mich sozusagen verloren“.

Lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber

Forschungsergebnisse zunächst nicht ernst genommen

Alzheimer stellte seine Forschungsergebnisse im gleichen Jahr auf der 37. Versammlung der Südwestdeutschen Irrenärzte in Tübingen vor.

Zu seiner Enttäuschung wurden seine Erkenntnisse zunächst überhaupt nicht ernst genommen. Denn damals ging man noch davon aus, dass „Altersblödsinn“ keine biologischen Ursachen habe, sondern auf einen unzüchtigen Lebenswandel zurückzuführen ist.

Sein Vorgesetzter Dr. Emil Kraepelin nahm die Krankengeschichte von Auguste Deter 1910 in einem Lehrbuch auf und nannte sie die „Alzheimersche Krankheit“. Danach geriet die Krankheit in Vergessenheit. Erst seit den 1960er Jahren wird der Erforschung der Alzheimer-Krankheit wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Grundlage für moderne Alzheimer-Forschung

Die Veränderungen im Gehirn von Auguste Deter, die Alois Alzheimer vor mehr als 100 Jahren entdeckte, bilden noch heute die Grundlage für die aktuelle Alzheimer-Forschung. Inzwischen arbeiten weltweit tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Erforschung dieser komplexen Krankheit. Noch ist die Krankheit des Vergessens nicht heilbar. Es gibt jedoch Therapien und Medikamente, die den Krankheitsverlauf verzögern und die Lebensqualität der Erkrankten verbessern können.

Kurzbiographie Alois Alzheimer

- Geboren in Marktbreit am 14. Juni 1864

- Studium der Medizin an den Universitäten Würzburg und Tübingen

- 1888 arbeitete er als Assistenzarzt an der „Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische“ in Frankfurt am Main.

- 1902 wurde er wissenschaftlicher Assistent von Professor Emil Kraepelin an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Heidelberg. 1903 folgte er ihm als Oberarzt nach München.

- Nach dem Tod von Auguste Deter 1906 untersuchte er ihr Gehirn.

- 1907 veröffentlichte er seine Entdeckung in der Schrift „Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde“.

- 1911 untersuchte er das Gehirn eines verstorbenen Patienten. Seine Diagnose lautete „später einsetzende senile Demenz mit langsamerem Verlauf“.

- 1912 wechselte er als ordentlicher Professor für Psychiatrie an die Universität Breslau.

- 1915 starb Alois Alzheimer im Alter von 51 Jahren in Frankfurt am Main.

Weiterführende Informationen

Was ist Alzheimer?

Alzheimer-Demenz - einfach erklärt

Alzheimer Forschung heute

Zum aktuellen Stand

Andere Demenzformen

Seltenere Demenzen im Überblick

Ermöglichen Sie Forschung

Alzheimer ist noch nicht heilbar. Ihre Hilfe ist dringend notwendig.