Praktische Tipps für den Umgang mit Alzheimer-Erkrankten

Die Diagnose Alzheimer-Demenz stellt die Betroffenen und ihre Familien vor große Herausforderungen. Dennoch entscheiden sich viele Angehörigen dafür, den oder die Erkrankten zu Hause zu betreuen.

Doch je weiter die Demenz fortschreitet, desto anstrengender und anspruchsvoller werden die Pflege und das Zusammenleben. Auch für die Angehörigen ist es nicht einfach, mit anzusehen, wie ein geliebter Mensch seine Fähigkeiten verliert und sich im Alltag immer weniger zurechtfindet.

Für den Umgang mit einem an Alzheimer erkrankten Menschen haben wir für Sie einige nützliche Hinweise und Tipps zusammengestellt.

Tipps zum Umgang mit Alzheimer-Erkrankten

Richtig miteinander sprechen

Menschen mit Alzheimer haben zunehmend Schwierigkeiten mit der Kommunikation, da sie sich an manche Dinge nur schwer erinnern können.

Hier hilft es, zunächst langsam und deutlich in kurzen, einfachen Sätzen zu sprechen. Vermeiden Sie eine komplizierte Sprache. Auch wenn eine richtige Unterhaltung im Verlauf der Krankheit immer schwieriger wird, sollten Sie immer versuchen, im Gespräch zu bleiben. Blick- und Körperkontakt helfen dabei.

Mit aggressivem Verhalten umgehen

Aggressives, „herausforderndes" Verhalten ist eine typische Begleiterscheinung von Demenzerkrankungen, mit der viele Angehörige und Betreuungspersonen irgendwann konfrontiert werden.

In solch schwierigen Situationen gilt: Aggressionen nie persönlich nehmen und immer die Ruhe bewahren - auch wenn's schwerfällt.

Auf eine sichere Fahrweise achten

Zu Beginn einer Erkrankung fallen Menschen mit Alzheimer nicht unbedingt durch eine unsichere Fahrweise auf.

Besonders problematisch sind jedoch schon früh Orientierungsschwierigkeiten. So verlieren Erkrankte an Kreuzungen die Orientierung, missachten Schilder oder Ampeln, biegen falsch ab und gefährden damit sich und andere.

Mit fortschreitender Alzheimer-Demenz werden die geistigen Fähigkeiten immer weiter eingeschränkt, so dass das Autofahren irgendwann nicht mehr gefahrlos möglich ist.

Erfahren Sie mehr über sicheres Fahren im Alter. Jetzt kostenlose Broschüre bestellen!

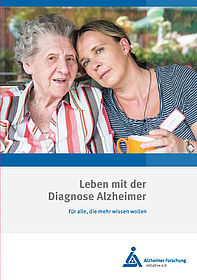

Lesen Sie dazu auch unsere Broschüre

Sicher Auto fahren im Alter - Ein Ratgeber für Senioren

kostenfrei

32 Seiten, 2013

Feste Routinen etablieren

Da das Kurzzeitgedächtnis bereits früh nachlässt, ist es für die oder den Erkrankten oft hilfreich, sich an bekannten Routinen orientieren zu können.

- Am einfachsten ist es, sich an bereits eingespielte Abläufe zu halten, zum Beispiel wann Sie aufstehen, frühstücken, sich anziehen oder duschen. Dies gibt der erkrankten Person ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit.

- Integrieren Sie möglichst täglich Aktivitäten, die gut tun, wie gemeinsame Spaziergänge oder Zeit für soziale Kontakte oder Hobbys.

- Alle Aktivitäten, die dem oder der Betroffenen Angst machen, sollten Sie möglichst in kleinen Schritten vorbereiten und durchführen. Dadurch behält der Betroffene die Übersicht über die Situation und Angst und Panik können weniger schnell entstehen. Dies kann beispielsweise beim Baden oder Duschen, aber auch beim Anziehen helfen.

Einen gesunden Tag-Nacht-Rhythmus fördern

Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind, verlieren nach und nach ihr Zeitgefühl, sie vergessen, welcher Wochentag ist und selbst der Unterschied zwischen Tag und Nacht verschwimmt immer mehr.

Zudem schränkt die gestörte Hirnfunktion häufig die Schlafqualität ein, so dass erkrankte Menschen nachts kürzer schlafen und/oder häufiger aufwachen. Es kommt häufig vor, dass Erkrankte über Tag müde sind und dafür mitten in der Nacht aufstehen und sich anziehen möchten.

Da der gestörte Tag-Nacht-Rhythmus für alle Beteiligten zur Belastung werden kann, sollten Angehörige versuchen, durch eine klare Tagesstruktur Tag und Nacht für die erkrankte Person besser unterscheidbar zu machen.

- So sollten tagsüber die Vorhänge und Rolläden geöffnet sein und auch körperliche Aktivitäten im Freien auf dem Programm stehen. Zum Abend wird die Atmosphäre ruhiger und das Licht gedimmt.

- Das Zubettgehen sollte möglichst ruhig und nach einer bestimmten Routine ablaufen, damit der oder die Erkrankte herunterfahren und sich auf das Schlafen einstellen kann.

- Bei schwerwiegenderen Schlafstörungen sprechen Sie mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt.

Beim Essen und Trinken unterstützen

Menschen mit Alzheimer-Demenz können können im späteren Verlauf der Erkrankung nicht mehr selbst auf ihre Ernährung achten. Sie spüren weniger Hunger und Durst und/oder vergessen, zu essen oder zu trinken. Als Betreuungsperson sollten Sie daher auf regelmäßiges Essen und Trinken achten. Dazu folgende Tipps:

Etablieren Sie für die Mahlzeiten möglichst regelmäßige Abläufe, vermeiden Sie Störungen und verwenden Sie Geschirr, das der oder die Erkrankte gut handhaben kann, zum Beispiel tiefe Teller oder Schüsseln.

- Stellen Sie immer nur eine Mahlzeit auf einmal auf den Tisch.

- Lassen Sie die erkrankte Person so viel wie möglich selbst machen, helfen Sie nur, wenn unbedingt nötig.

- Wenn die Feinmotorik nachlässt, reichen Sie statt einer Gabel einen Löffel oder bereiten Sie das Essen so vor, dass es leicht mit den Fingern gegessen werden kann. Gut als Fingerfood geeignet sind zum Beispiel kleine Frikadellen, Fischstäbchen, halbierte Eier, Gurkenscheiben oder gekochte Kartoffeln.

- Achten Sie darauf, dass das Essen eine angenehme Temperatur hat.

- Ermuntern Sie beim Essen immer wieder zum Trinken, so fällt auch das Schlucken leichter.

- Bei Schluckbeschwerden kann das Essen püriert werden oder Sie probieren Babynahrung, zum Beispiel Obstbrei im Glas.

Die tägliche Körperpflege begleiten

Auch bei der Körperpflege sind Menschen mit Demenz zunehmend auf Hilfe angewiesen. Eine der größten Herausforderungen für viele Pflegende wie Erkrankte ist die ungewohnte Intimität, zum Beispiel wenn erwachsene Kinder ihren Eltern beim Baden, Duschen oder Zähneputzen helfen.

Auch andere krankheitsbedingte Probleme können auftreten, zum Beispiel wenn Erkrankte Duschen oder Baden als kompliziert empfinden, plötzlich Angst vor Wasser bekommen oder vergessen haben, wozu eine Zahnbürste da ist. Im Verlauf der Krankheit verschlechtert sich auch das Koordinationsvermögen, was zusätzlich Unsicherheiten und Sicherheitsrisiken mit sich bringt.

Grundsätzlich sollten Sie immer versuchen, die erkrankte Person so viel selbst machen zu lassen, wie sie noch kann. Wenn Ihnen jedoch die Körperpflege zu Hause zu unsicher oder zu anstrengend wird, überlegen Sie, ob Sie nicht einen mobilen Pflegedienst in Anspruch nehmen sollten.

Das An- und Ausziehen erleichtern

Das eigene Aussehen mitzubestimmen, ist für uns Menschen ein wichtiger Teil unserer Identität. Ermutigen Sie daher die oder den Erkrankten so lange wie möglich, sich morgens selbst die Kleidung auszusuchen und sich selbst anzuziehen.

Ein guter Trick, um die Auswahl zu vereinfachen ist es, das Angebot möglichst klein zu halten, also lieber weniger, dafür gut passende und leicht kombinierbare Kleidung im Schrank zu haben. Schreitet die Demenz weiter voran, können Sie auch Outfits vorher zurechtlegen.

Damit das An- und Ausziehen möglichst lange selbstständig klappt, sollten Kleidung und Schuhe bequem und leicht anzuziehen sein - also große statt kleine Knöpfe, Gummizug statt Reißverschluss und Klett statt Schnürsenkel. Wenn die erkrankte Person gern dieselben Kleidungsstücke trägt, kaufen sie mehrere gleiche Teile, die sie zwischendurch waschen können.

Lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber

Der Ratgeber Leben mit der Diagnose Alzheimer erläutert, was auf Menschen mit Alzheimer und ihre Familien und Freunde zukommen kann. Beleuchtet werden neben medizinischen und therapeutischen Aspekten auch pflegerische, rechtliche und finanzielle Fragestellungen.

72 Seiten, 2021